総まとめ「合成樹脂管配線工事」の施工方法

合成樹脂管とは

合成樹脂管とは合成樹脂製の管の事をいいます。

合成樹脂管には、硬質塩化ビニル電線管(VE管)、合成樹脂可とう電線管(PF管、CD管)があります。

金属管に比べて軽く、加工が容易ですが、機械的強度は脆く紫外線に長期間あたると日焼けをしボロボロになります。しかし、金属管と違い錆ません。

しかし、最近では耐衝撃性、耐候性のあるHIVEが主流になっているので、日焼けもしにくく強度も上がっています。

配管も沢山の色から選ぶことができるので、塗装の手間もかかりません。

使用できる場所

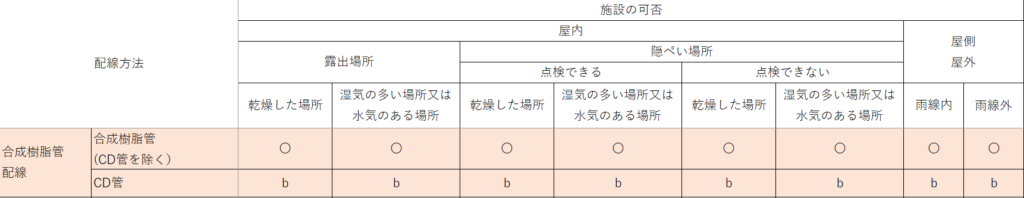

合成樹脂管配線(300V以下・300V超過)は屋外、屋内の場所を問わず施設することが可能です。CD管だけは直接コンクリートに埋め込むか専用の不燃性又は自消性のある難燃性の管やダクトに収めて施設する必要があります。

注意事項としては、周囲温度が連続して60℃以上になるところでは使用を避けて下さい。

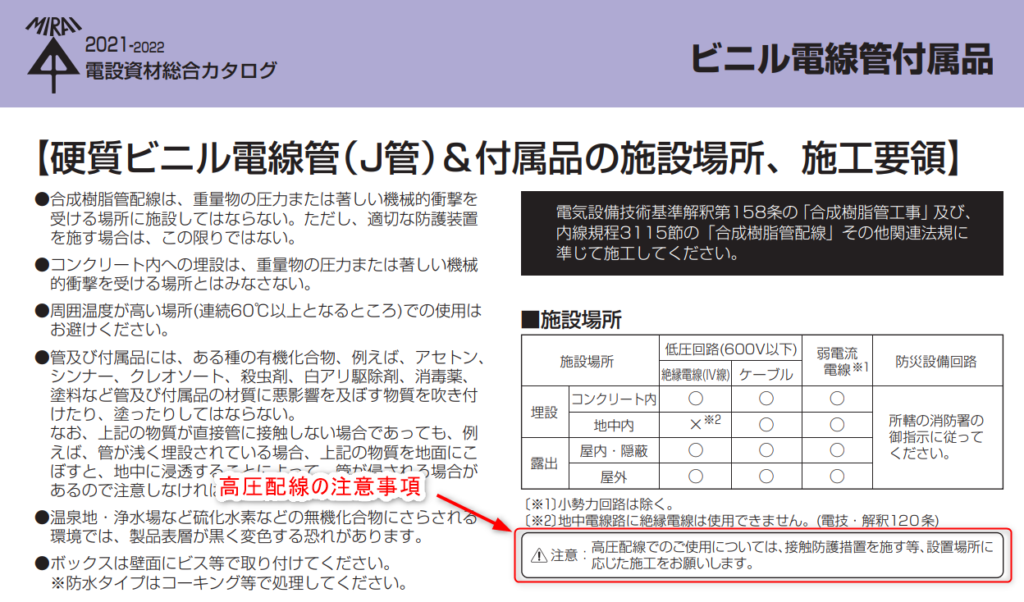

高圧ケーブル配線用の配管としては地上又は屋上電線をとしては使用を避けた方が良いでしょう。内線規程では「堅ろうな管またはトラフに収める」と記載されています。

未来工業のカタログにも高圧配線に対しての注意事項が載っています。

合成樹脂管の選定ポイント

材質

前述したとおり、合成樹脂管は屋外屋内、水気のある場所を問わず施工する事ができます。

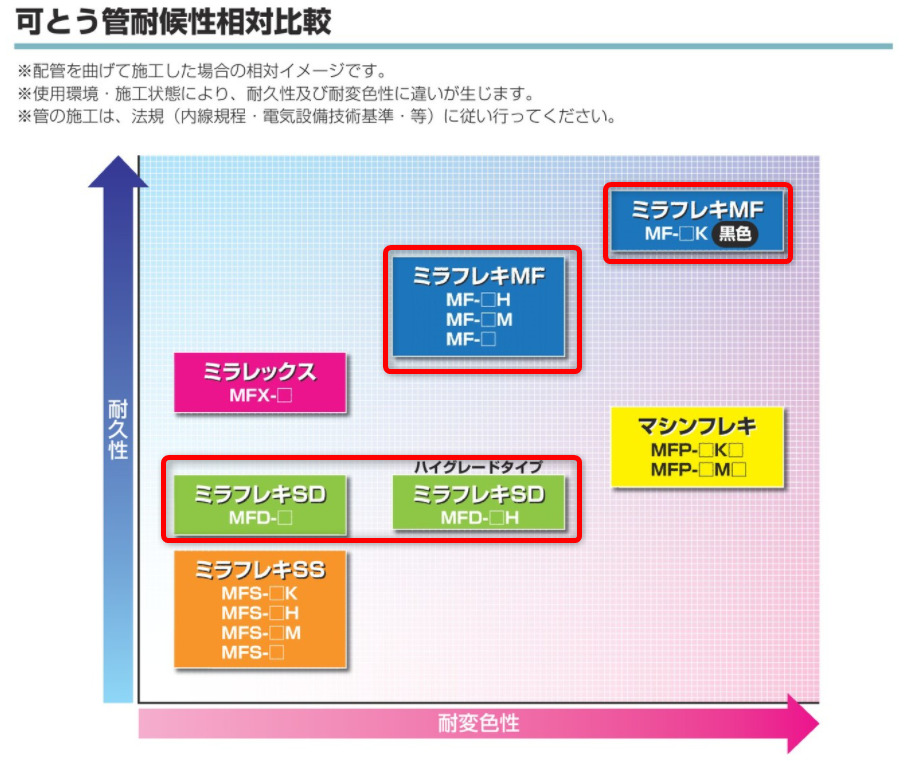

PF管を使用する時だけ屋外では2重管を選択しましょう。1重管では経年劣化でパリパリになり曲げた箇所や衝撃をあたえると崩れてしまう事があります。

また、黒色タイプだとさらに対候性に優れています。

太さ

合成樹脂管の太さを選定していくためには、使用する電線・ケーブルサイズ、本数及び配管ルートの屈曲箇所、プルボックス等の中継場所などを総合的に考慮して決めていかなければいけません。

合成樹脂管は屋外での使用が多く絶縁電線(IV線)での施工は少なく、ケーブル工事の方が多いと思います。ケーブル工事に使用する合成樹脂管の太さの選定では下記を参考にしましょう。

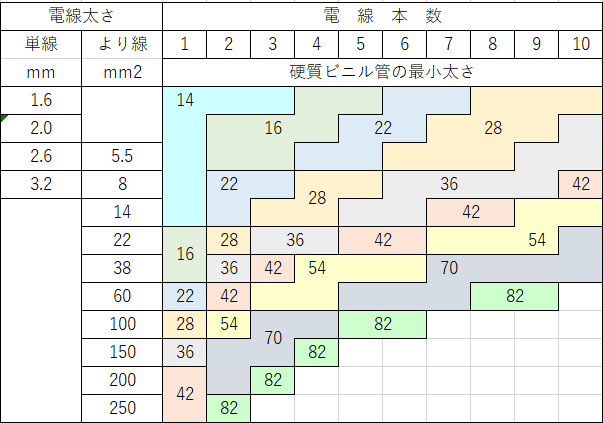

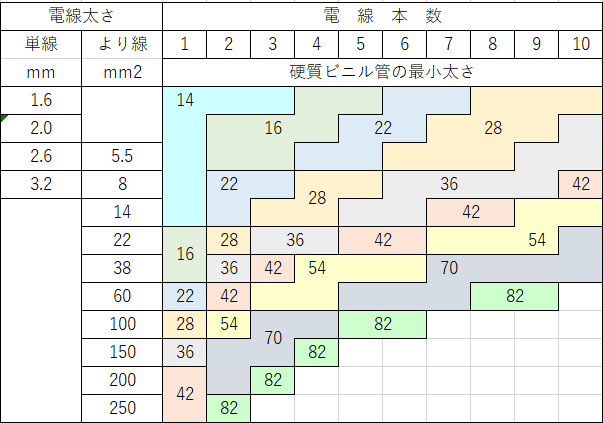

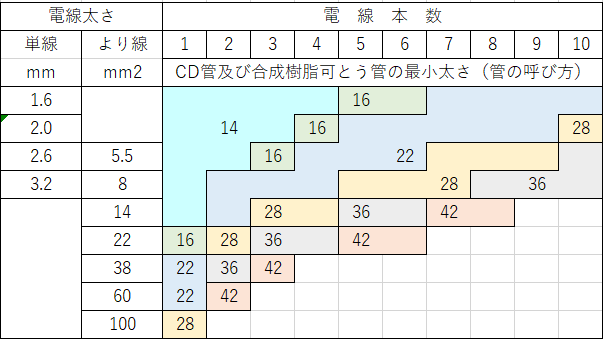

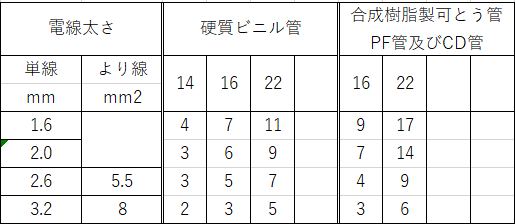

絶縁電線(IV線)等の本数及びサイズからの選定は内線規程(下記表)を参考にして下さい。

合成樹脂管の施工

合成樹脂管の敷設

配管・プルボックス

1区間の屈曲数は4箇所以下とし、合計の曲げ角度の合計が270度を超えないようにする。

プルボックスやジョイントボックスの取付間隔の目安としては屈曲数が3箇所(計270度)及び配管亘長の30m(配管目安6本~7本)おきに取り付けた方が後々の配線作業も楽になります。

配管の支持

支持間隔

管の支持は、サドル、ハンガ等を使用し、その取付間隔は、1.5m以下とする。また、管相互、管とボックス等との接続点及び管端に近い箇所(300mm~500mm目安)で管を固定する。

内線規程では近くの場所とは0.3mと記載されています。

合成樹脂製可とう電線管は1m以下の間隔で支持するのが望ましいです。

支持材

合成樹脂管の支持材は多数ありますが、基本は樹脂サドル及びダクターサドルを使用します。

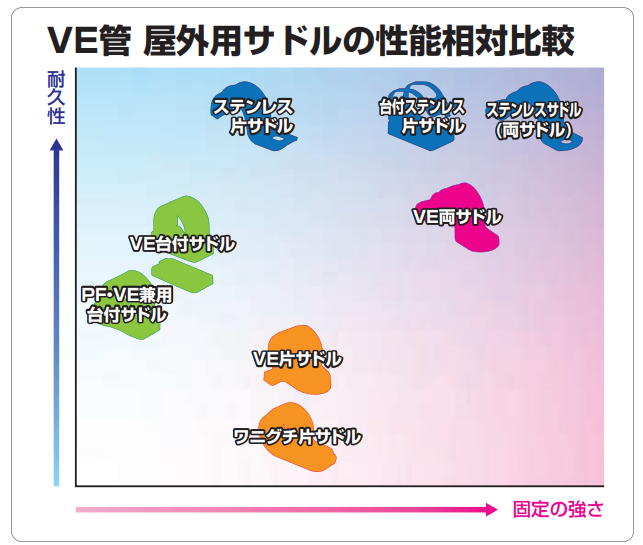

未来工業カタログでは屋外用サドルの性能相対比較表があるのでそれを参考にして下さい。個人的には配管が樹脂で支持材がステンレスの組み合わせはどうなのか・・・

一番ポピュラーなサドルは樹脂製の両サドルでしょう。施工も簡単で配管も強固に固定できます。配管の固定場所によってはスペースが無く取付出来ない場所に片サドルを使用するようにしましょう。

また、PF管を支持する場合はPF管用のサドルを使用しましょう。VE管との違いは配管外径が違うのでサドルサイズが違うのとPF管の溝にツメがかかって固定するようになっています。(PF・VE兼用サドルもあります)

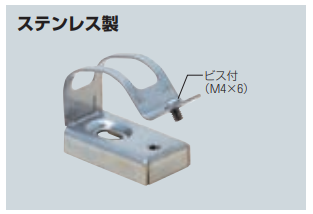

強固に固定したい場合はステンレス製を使用しましょう。未来工業からは塗装されたタイプも販売されています。

未来工業からはダクターサドルを事前に塗装した製品が発売されています。住宅の外壁の色などに合わせた配管をしたいときにはとても便利です。合わせて定尺で塗装されたダクターも発売されています。

配管の接続

伸縮 のり

合成樹脂管相互及び管、ボックスとの接続箇所は管の外径の1.2倍の差込深さが必要になります。のりなどの接着材を使用する場合は管の外径の0.8倍の差込深さになります。

ですが、ノーマルや異種間部分では接着材を付けずに後で外せるようにしておいた方が施工は楽になります。ノーマルと異種間部分では通線時に通りずらいケースが多くあり、一度外すことで通線しやすくなります。

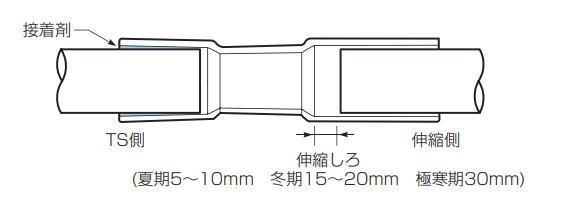

合成樹脂管は金属管より熱膨張係数が大きい(約6倍)ため、直線10m程度ごとに伸縮カップリングを使用しましょう。

伸縮カップリングを使用しないと寒暖差で管の伸縮により、接続箇所が脱落するおそれがあります。

合成樹脂管の付属材

合成樹脂管の接続材

カップリング

合成樹脂管工事をする時は間違いなく使用する材料といえます。

配管と配管を接続(延長)するための部材になります。

ストレートタイプと標準タイプがありますが、ストレートタイプを使用すればいいと思います。実際のところ私は標準タイプの実物を見たことすらありません・・・

標準タイプ

ストレートタイプ

ノーマルベンド

配管を90°曲げる時に使用します。

通線時に一番通りずらい箇所になります。突合せをしっかり行いましょう。

どうしても通線出来ない時は外す事もあります。一度浅く接続し形を作ったうえで通線を行い、通線後に本接続する方法もあります。

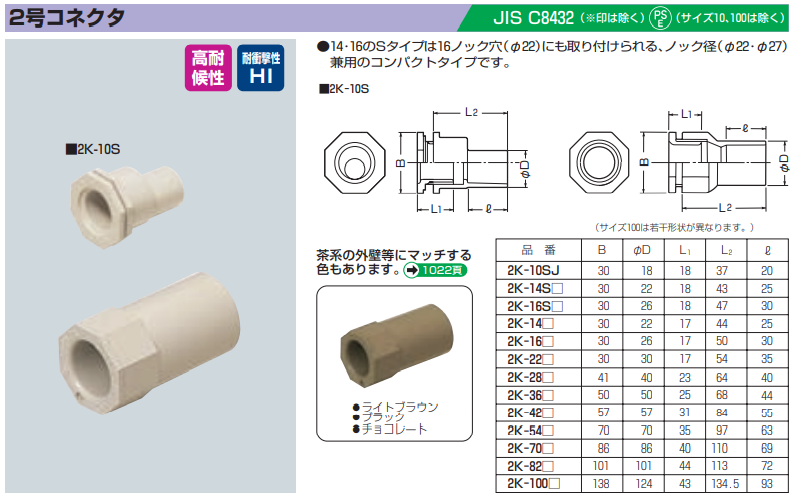

ボックスコネクタ

プルボックス等と接続するために使用します。

照明器具によってはノック穴にも合うので少しでも露出させたくない方は使用してみましょう。

ボックス類

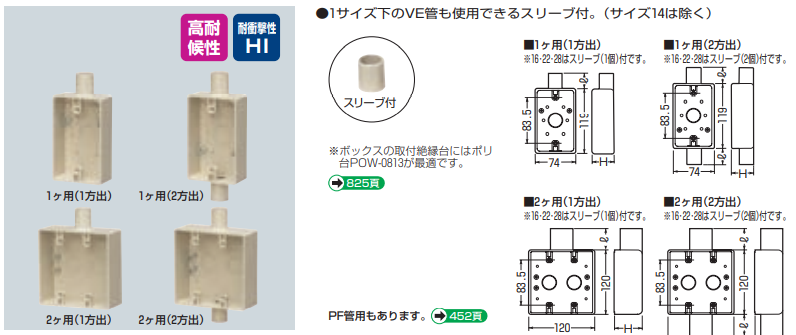

スイッチボックス

スイッチやコンセントなどの配線器具を取付るときに使用します。防水器具を取付ける場合は防水器具専用ボックスもありますので注意しましょう。

配管を直接させるように配管口が出ているタイプとノック穴や穴無しのタイプもあります。

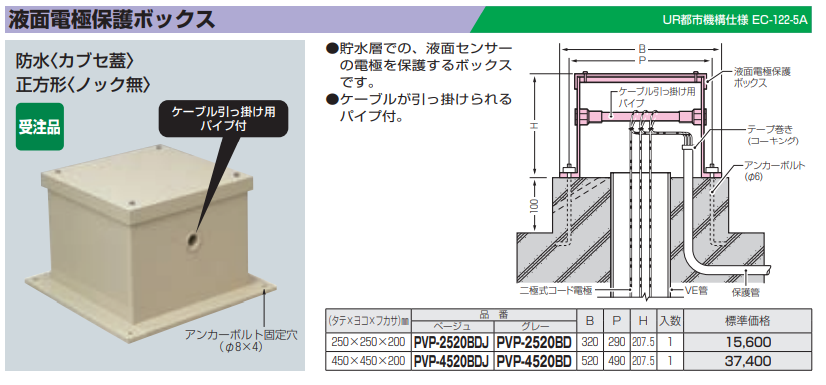

プルボックス等

配線のジョイントや通線時の中継ボックスとして使用します。

屋外に使用するプルボックスには防水タイプを使用しましょう。(パッキン付きの平蓋タイプとカブセ蓋タイプの2種類があります)

あまり使用する機会は無いと思いますが、プルボックスにもノック穴付きがあります。

未来工業 カタログより

未来工業 カタログより

その他には蓋が透明なものや、電極用ボックス、防犯カメラに最適化されたプルボックスもありますので用途に合わせた物を選びましょう。

その他

フレキシブル配管

トーチランプであぶる必要がなく手で曲げることが可能です。また、PF管よりもくせがなくキレイに曲げることができます。微妙な段差や細かいS字など、合成樹脂管の加工をすることが難しい箇所にてきしています。

以前、私はアールのかかった建物の外壁に配管する時に使用しました。ただし、支持間隔は細かく固定する事をおすすめします。

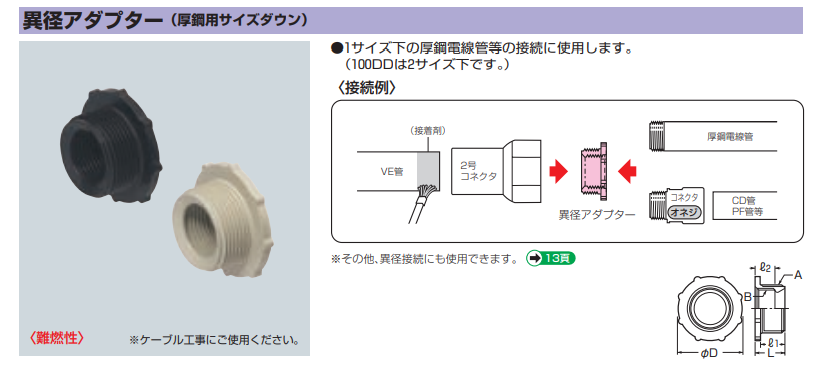

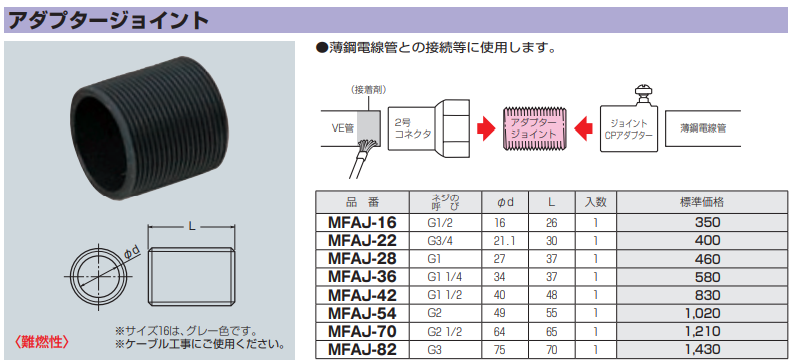

アダプター

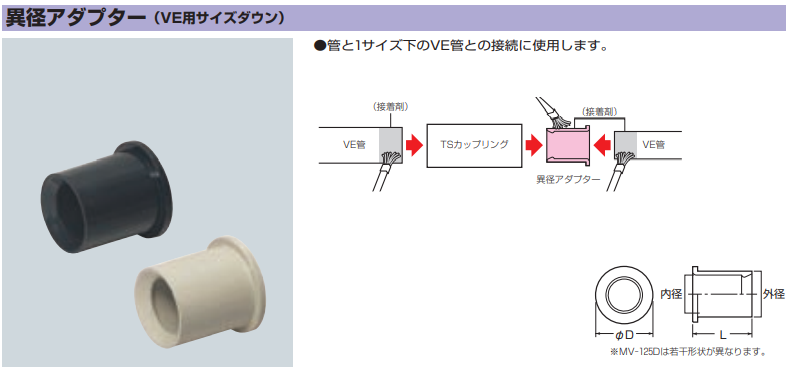

厚鋼電線管・合成樹脂可とう管のサイズをアップダウンする時に使用します。

また、薄鋼電線管に接続する時は、アダプタージョイントを使用します。

VE管同士の異形接続にはVE用の異形アダプターを使用します。

エントランスキャップ

鉛直方向に配管する場合で、オール配管や立下り箇所にボックス等があって水が入らないようにするために配管上部に使用するものです。配管下で縁が切れていれば特に必要ありません。

電線の種類で1個穴か3個穴を選択しましょう。

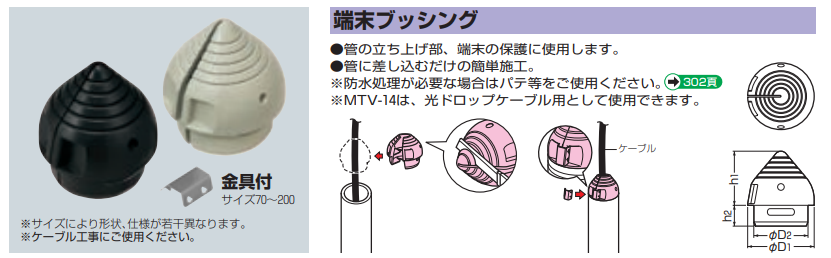

端末材

予備管などの管端に使用しゴミなどの異物侵入を防止し管端の保護に使用します。引っ掛け用の丸穴があるので用途札などを付ける事ができます。

ケーブルを通線した配管の端末に着けるキャップもあります。ケーブル太さに合わせてキャップ先端を切って使用します。配管への異物の侵入を防ぐ事が出来ます、防水処理を行えば(パテ・コーキング等)ある程度は水の侵入を防げますが防水処理材の劣化により数年後には防水機能は失われていきます。

配管端末口でのケーブル保護用にはビニルブッシングを使用するようにしましょう。

美観対策

施工方法とは違いますが、見た目(美観)を良くするための資材を紹介します

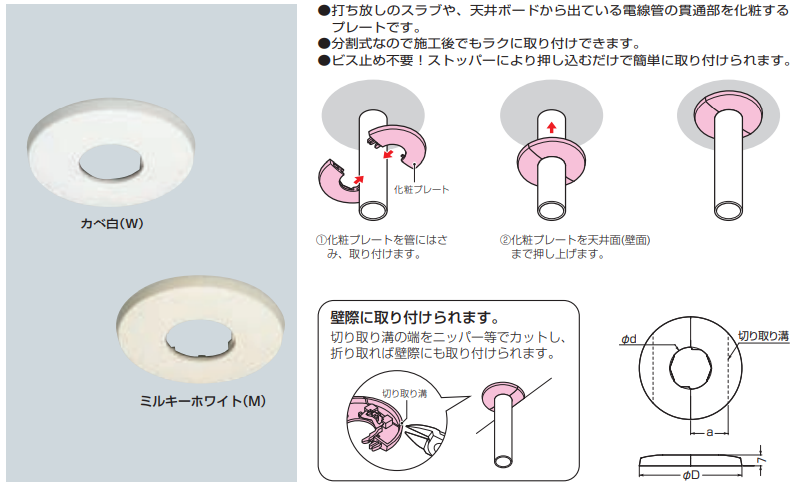

化粧プレート

壁や天井を配管が貫通した箇所に使用します。貫通穴が大きくなったときや、ボロボロになったときに見栄えを良くするために使用します。

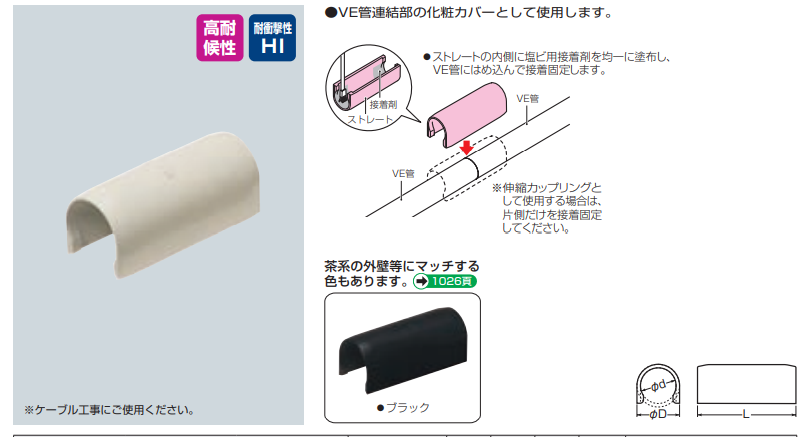

カブセ

ノーマルやエルボを使用しない時にケーブルの露出部を隠すために使用します。入りズミ、出ズミは建物の角などで配管の縁が切れる箇所で使用すると見た目が良くなります。

注意事項は電線(IV)では使用できません、ケーブル工事のときのみ使用できます。

ストレートのカブセカバーはおすすめしません。固定されていないと通線時に配管が遊んで通しづらくなります。ストレートカバーを使用する時は管端の近い箇所(150mm)にサドル止めを行った方がいいと思います。

また、片方だけ接着材を使用することで伸縮カップリングの代わりとして使用する事も出来ます。

耐震設計

設備機器の設計用標準震度

| 耐震クラスS | 耐震クラスA | 耐震クラスB | |

| 上層階 屋上 塔屋 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |

| 中間階 | 1.5 | 1.0 | 0.6 |

| 地階 1階 | 1.0 | 0.6 | 0.4 |

- 上層階の定義

- 2~6階建ての建築物では、最上階を上層階とする。

- 7~9階建ての建築物では、上層の2層を上層階とする。

- 10~12階建ての建築物では、上層の3層を上層階とする。

- 13階建ての建築物では、上層の4層を上層階とうする。

- 中間階の定義

- 地下階、1階を除く各階で上層階に該当しない階を中間階とする

電線管の耐震支持の適用

| 設置場所 | 耐震クラスA・B | 耐震クラスS |

| 上層階 屋上 塔屋 | 電気配管の支持間隔 12m以内に1箇所A種を設ける | 電気配管の支持間隔 12m以内に1箇所S・A種を設ける |

| 中間階 | 電気配管の支持間隔 12m以内に1箇所A種又はB種を設ける | 電気配管の支持間隔 12m以内に1箇所A種を設ける |

| 地階 1階 | 〃 | 〃 |

電線管の耐震支持方法

- S・A種はアングル架台で支持する

- B種の場合は、全ねじボルト等で振れ止めをとる(複数本の場合は、ダクター等に配管を並べて、ダクターに振れ止め支持をする)

あると便利な工具

合成樹脂管を曲げる時に必要になるトーチランプですが、多くあるのがダイヤルを回してガスを調節し点火するタイプで、配管のくせをとっている時に火がでたままになったり、温め直す時にまた、ダイヤルをまわしたりと面倒が多いです。しかしこのタイプはトリガーを引くだけで着火し手を離すと消火します。(火力調整・連続使用も可能)

配管の接続に使用する接着剤です。

参考書まとめ

各参考書をまとめたものを下記に記述します。

また、同じような内容や製品自体に対する要求、または曖昧な表現は割愛している項目もあります。

第2編 電力設備工事 第2章 施工 第4節 合成樹脂管配線(硬質ビニル管)

2.4.1 電線

- 電線は、EM-IE電線等とする

2.4.2 管の付属品

- 付属品は、管及び施設場所に適合するものとする

2.4.3 隠ぺい場配管の敷設

- 管の埋込又は貫通は、建造物の構造及び強度に支障のないように行う

- 管の切り口は、リーマ等を使用して平滑にする

- 位置ボックス及びジョイントボックスが、造営材等に取付ける。なお、点検出来ない場所に施設してはならない

- 分岐回路の配管の1区間の屈曲箇所は、4箇所以下とし、曲げ角度の合計が270度を超えてはならない

- 管の曲げ半径(内側半径とする)は、管内径の6倍以上とし、曲げ角度は90度を超えてはならない。ただし、管の太さが22mm以下の場合で施工上やむを得ない場合は、管内断面が著しく変形せず、管にひび割れが生ずるおそれのない程度まで管の曲げ半径を小さくすることができる。また、管を加熱する場合は、過度にならないようにし、焼き焦げを生じないように注意する

- 管の支持は、サドル、ハンガ等を使用し、その取付間隔は、1.5m以下とする。また、管相互、管とボックス等との接続点及び管端に近い箇所で管を固定する

- コンクリート埋込みとなる管は、管を鉄線、バインド等で鉄筋に結束し、コンクリート打込み時に移動しないようにする。なお,配管部が10mを超える場合は適切な箇所に伸縮カップリングを使用する

- コンクリート埋込みとなるボックス、分電盤の外箱等は、型枠に取付ける。なお、ボックス、分電盤の外箱等に型枠を使用した場合は、ボックス、分電盤の外箱等を取付けた後、その周囲にモルタルを充てんする。

2.4.4 露出配管の敷設

露出配管の敷設は、次によるほか、2.4.3「隠ぺい配管の敷設」(1)~(6)までによる

- 温度変化による伸縮性を考慮して、直線部が10mを超える場合は、適切な箇所に伸縮カップリングをしようする。

- 管を支持する金物は、鋼製とし、管数、管の配列及びこれを支持する箇所の状況に適合するものとし、かつ、スラブ等の構造体に取付ける

- 雨のかかる場所では、雨水侵入防止処置を施し、管端は下向きに曲げる

2.4.5 管の接続

- 硬質ビニル管相互の接続は、TSカップリングを用い、カップリングには接着材を塗布し、接続する

- 硬質ビニル管をPF管又はCD管は、それぞれ適合するカップリングにより接続する

- 硬質ビニル管と金属管等異種管との接続は、ボックス又は適合するカップリングにより接続する

- ボックス等のとの接続は、ハブ付きボックス又はコネクタを使用し、(1)に準ずる

- ボックス等に接続しない管端は、電線の被覆を損傷しないようにブッシング、キャップ等を取付ける

- 湿気の多い場所又は水気のある場所に施設する配管の接続部は、防湿又は防水処置を施す

2.4.6 配管の養生及び清掃

- 配管の養生及び清掃は、2.2.6「管の養生及び清掃」による

2.4.7 位置ボックス及びジョイントボックス

- 位置ボックス及びジョイントボックスは、2.3.7「位置ボックス及びジョイントボックス」による

2.4.8 プルボックス

- プルボックスは、2.2.8「プルボックス」による

2.4.9 通線

- 通線は、2.2.9「通線」による

2.4.10 回路種別の表示

- 回路種別の表示は、2.2.10「回路種別の表示」による

2.4.11 接地

- 接地は、第13節「接地」による

第2編 第2章 第4節 合成樹脂管配線(硬質ビニル管)

2.4.01 一般事項

- 硬質ビニル管の、金属管と比べた長所、短所を次に示す。

- 長所

- 耐食性にすぐれていること

- 軽量であること

- 加工が容易であること

- 非磁性体であること

- 短所

- 熱的強度及び機械的強度が劣ること

- 熱膨張係数が大きいこと

- 長所

- 管内ケーブルを使用する場合は、第10節による

- 管は絶縁物であるため、接地を必要とする器具がある場合は接地線を考慮する

2.4.1 電線

電線は、EM-IE電線、EM-IC電線等の絶縁電線とする。なお、ケーブルを使用する場合は第10節「ケーブル配線」による

2.4.2 管の付属品

- 付属品(レジューサー、ボックスを除く)は、合成樹脂製のものであって、(電安法)の適用を受けたものを使用する

- 椅子管接続に用いる付属品は、専用の付属品をしようする

2.4.2.1 管

- 硬質ビニル管の太さの選定は、表2.4.1による

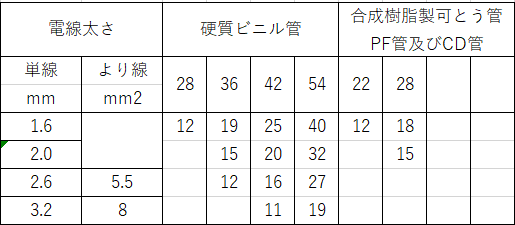

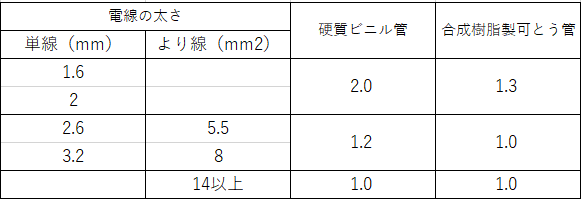

- 異なる太さの絶縁電線を同一の管内に収める場合は、電線の被覆絶縁物を含む断面積の総和(補正係数を乗じた総和)が管の内断面積の32%以下となるように選定する。硬質ビニル管配線の補正係数を表2.4.2に、硬質管の内断面積の32%及び48%の値を表2.4.3に示す

- 管の長さが6m以下で屈曲が少なく、容易に電線を引き替える事ができる場合は、電線被覆絶縁物を含む断面積の総和(補正係数を乗じた総和)が管の内断面積の48%以下とすることができる

| 電線管の太さ (管の呼び方) | 内断面積の 32%(mm2) | 内断面積の 48%(mm2) |

| 14 | 49 | 73 |

| 16 | 81 | 122 |

| 22 | 121 | 182 |

| 28 | 196 | 295 |

| 電線管の太さ (管の呼び方) | 内断面積の 32%(mm2) | 内断面積の 48%(mm2) |

| 36 | 307 | 461 |

| 42 | 401 | 602 |

| 54 | 653 | 980 |

| 70 | 1127 | 1691 |

| 82 | 1497 | 2245 |

2.4.3 隠蔽配管の敷設

- 管の曲げ加工は、加熱温度を100~130℃程度とし、加熱して行う。加工は、小型トーチランプ、ファイアポット、円筒形加熱器等により全面を均一に加熱を行う

- 硬質ビニル管は金属管に比べて機械的強度が劣るため、床スラブより引下げ配管等、梁筋、柱主筋に接近して配管する箇所は、特に注意を要する

- コンクリート埋設配管は、2.2.3(1)を参照とする

- コンクリート埋設の支持間隔を、図2.4.1に示す

- 硬質ビニル管の熱膨張係数は、6~8×10-5/℃で金属管の約6倍であるため、温度変化による管の収縮を考慮し、直線10m程度ごとに伸縮カップリングを使用する

2.4.4 露出配管の敷設

- 露出配管の敷設は、2.4.3(1)及び(5)による

2.4.5 管の接続

- 硬質ビニル管の接続は、全て差込み接続である。差込み及び通線を容易にするため、管の内外面を面取器等を用い面取りする。面取りは内面は糸面取り程度、外面は管厚の1/3程度とする

- 硬質ビニル管相互の接続を図2.4.2に、管とボックスの接続を図2.4.3に示す

2.4.6 配管の養生及び清掃

- 管の床からの立上りは、コンクリート打設時に破損する事があるため十分な養生を行う

2.4.7 位置ボックス及びジョイントボックス

- 位置ボックス類の選定は、「標準仕様書」2.3.7表2.3.1を適用する。同表は、金属管配線の場合と配管状況が異なっている。なお、コンクリートボックス90の使用に当たっては、コンクリートスラブ厚さとの検討が必要である

- ボックス類は、コンクリート内打ち込みに限らず、隠ぺい場所及び露出場所においても、金属製のものが使用できる

- 合成樹脂製ボックスのスタットを用いて器具及びボックス等を取付ける場合は、ボックス底部の強度が不足るすことがあるため注意を様子する

2.4.8 プルボックス

- プルボックスは、2.2.8による

2.4.9 通線

- 通線は、2.2.9による

2.4.10 回路種別の表示

- 回路種別の表示は、2.4.10による

2.4.11 接地

- 合成樹脂管配線の接地は、2.13.1~2.13.5等による

3編1章 低圧配線方法 3115節 合成樹脂管配線

3115-1 電線

- 合成樹脂管配線には、絶縁電線を使用すること(解釈158)注)この規定における絶縁電線の定義については、1100-1(用語)117(絶縁電線)を参照のこと。

- 前項の電線は、直径3.2mm(アルミ電線にあっては、4.0mm)を超えるものはより線であること。ただし、長さ、1m程度以下の合成樹脂管に収めるものは、この限りでない(解釈158)

- 合成樹脂管内では、電線に接続点を設けないこと(解釈158)

3115-2 施設場所の制限

- 合成樹脂管配線は、重力物の圧力又は著しい機械的衝撃を受ける場所に施設しないこと。ただし、適当な防護装置を施す場合は、この限りでない(解釈158)注)コンクリート内の埋込みは、重量物の圧力又は著しい機械的衝撃を受けるおそれのある場所と見ないさない

3115-3 合成樹脂管及び付属品の選定

合成樹脂管配線に使用する合成樹脂管及びボックスその他の付属品など(管相互を接続するもの及び管の端に接続するものに限り、レジューサーを除く)は、次の各号に適合するものであること(解釈158)

- 電気用品安全法の適用を受ける合成樹脂管及びボックスその他の付属品であること。ただし、付属品のうち、金属製のボックス及び粉じん防爆型フレキシブルフィッチングにあっては、この限りでない

- 端口及び内面は、電線の被覆を損傷しないような滑らかなものであること

- 硬質ビニル管の厚さは、2mm以上とすること。ただし、露出場所又は点検できる隠ぺい場所であって、乾燥した場所に接触防護措置を施す場合(屋内配線の使用電圧が300V以下の場合に限る)は、管の厚さを1mm以上とすることができる。注)JIS C 8430(1999)「硬質塩化ビニル電線管」の硬質ビニル管の寸法を示すと、3115-1表のとおりである

| 太さ(管の呼び方) | 外径 | 厚さ |

| 14 | 18 | 2.0 |

| 16 | 22 | 〃 |

| 22 | 26 | 〃 |

| 28 | 34 | 3.0 |

| 36 | 42 | 3.5 |

| 42 | 48 | 4.0 |

| 54 | 60 | 4.5 |

| 70 | 76 | 〃 |

| 82 | 89 | 5.9 |

| 太さ(管の呼び方) | 外径 | 内径 |

| 14 | 21.5 | 14.0 |

| 16 | 23.0 | 16.0 |

| 22 | 30.5 | 22.0 |

| 28 | 36.5 | 28.0 |

| 36 | 45.5 | 36.0 |

| 42 | 52.0 | 42.0 |

| 太さ(管の呼び方) | 外径 | 内径 |

| 14 | 19.0 | 14.0 |

| 16 | 21.0 | 16.0 |

| 22 | 27.5 | 22.0 |

| 28 | 34.0 | 28.0 |

| 36 | 42.0 | 36.0 |

| 42 | 48.0 | 42.0 |

3115-4 管の太さの選定

- 同一太さの絶縁電線を同一管内に収める場合の合成樹脂管の太さは、次の各号によること(勧告)

- 管内に収める絶縁電線の本数が10本以下の場合は、3115-4表及び3115-5表によること

- 管内に収める絶縁電線の本数が10本を超える場合は、3115-6表によること

- 管の屈曲が少なく、容易に電線を引き入れ及び引き替えることができる場合は、前項の規定にかかわらず、電線が同一太さで断面積8mm2以下にあっては3115-7表、その他の場合にあっては3110-7表、3115-10表により電線の被覆絶縁物を含む断面積の総和が管の内断面積の48%以下とすることができる(勧告)注)引込線取付点から引込口装置に至る部分は6m以下であっても1項によることが望ましい

- 異なる太さの絶縁電線を同一管内に収める場合の合成樹脂管の太さは、3110-7表から3115-10表により電線に被覆絶縁物を含む断面積の総和が内断面積の32%以下となるように選定すること(勧告)注)計算方法の例を3110-5(管の太さの選定)3項{注}に示している

| 電線管の太さ (管の呼び方) | 内断面積の 32%(mm2) | 内断面積の 48%(mm2) |

| 14 | 49 | 73 |

| 16 | 81 | 122 |

| 22 | 121 | 182 |

| 28 | 196 | 295 |

| 電線管の太さ (管の呼び方) | 内断面積の 32%(mm2) | 内断面積の 48%(mm2) |

| 36 | 307 | 461 |

| 42 | 401 | 602 |

| 54 | 653 | 980 |

| 70 | 1127 | 1691 |

| 82 | 1497 | 2245 |

| 電線管の太さ (管の呼び方) | 内断面積の 32%(mm2) | 内断面積の 48%(mm2) |

| 14 | 49 | 73 |

| 16 | 64 | 96 |

| 22 | 121 | 182 |

| 28 | 196 | 295 |

| 36 | 325 | 488 |

| 42 | 443 | 664 |

3115-5 配管

- 合成樹脂管の端口は、電線を損傷しないようになめらかなものであること(解釈158)

- 合成樹脂管配線に使用する管及びボックスその他の付属品は、次の各号により施設すること

- 温度変化による伸縮を考慮すること

- コンクリート内に集中配管して建物の強度を減少させないこと

- 壁内の埋め込みボックスなどは、コンクリート打設時に損傷を受けないような十分な強度のものを使用すること管の屈曲は、3110-8(管の屈曲)の規定に準じて施設すること

- CD管は、直接コンクリートに埋め込んで施設する場合を除き、専用の不燃性又は自消性のある難燃性の管又はダクトに収めて施設すること

3115-6 管及び付属品の連結及び支持

- 合成樹脂管相互及合成樹脂管とその付属品との連結及び支持は、堅ろうに、かつ造営材その他に確実に支持すること(解釈158)

- 合成樹脂管をサドルなどで支持する場合は、その支持点間の距離を1.5m以下とし、かつその支持点は、管端、管とボックスとの接続点及び管相互の接続点のそれぞれの近くの箇所に設けること。(解釈158)注1)近くの箇所とは、0.3m程度である、注2)合成樹脂製可とう管の場合は、その支持点間の距離を1m以下とするのがよい

- 合成樹脂管相互及び管とボックスとは、差し込み深さを管の外径の1.2倍(接着材を使用する場合は0.8倍)以上とし、かつ、差し込み接続により堅ろうに接続すること

- 不燃性の組立式建物など技術上やむを得ない場合で、合成樹脂管及びプルボックスを乾燥した場所において不燃性の造営材に堅ろうに施設するときは、管とプルボックス相互の機械的固定を省くことができる(解釈158)

- 管相互の接続は、ボックス又はカップリングを使用するなどし、直接接続はしないこと。ただし、硬質ビニル管相互の接続は、この限りでない

- 合成樹脂製可とう管又はCD管をボックス又はプルボックスの中に引き込み場合は、水がボックス又はプルボックスの内に侵入し難いように施設すること

3115-7 アウトレットボックス類

- 照明器具、コンセントと、点滅器などの取付位置には、アウトレットボックス又はこれに相当するものを使用すること。ただし、露出した引下げ配線の末端又はこれにるいする場合は、木台をしようすることができる

- ボックスは、十分な容積のあるものを選定すること

- ボックスには、照明器具などでおおわれる場合を除き、カバーを取り付けること

- プルボックス及びジョイントボックスについては、3110-10(プルボックス及びジョイントボックス)の規定に準用する

3115-8 接地

- 使用電圧が300V以下の場合において、合成樹脂管に金属製のボックス又は粉じん防爆形フレキシブルフィッチングを接続して使用する場合は、ボックス又は粉じん防爆形フレキシブルフィッチングにD種接地工事を施すこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、D種接地工事を省力することができる(解釈158)

- 乾燥した場所に施設する場合

- 屋内配線の使用電圧が直流300V又は交流対地電圧が150V以下の場合において、簡易接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する場合を除く)を施す場合

- 使用電圧が300Vを超える場合において、合成樹脂管に金属製のボックス又は粉じん防爆形フレキシブルフィッチングを接続して使用する場合は、C種接地工事を施すこと。ただし、接触防護措置(金属性のものであって、防護措置を施す設備電気的に接続するおそれがあるもので防護する場合を除く)を施す場合

- はD種接地工事によることができる(解釈158)

- 3102-7(配線と他の配線又は弱電流電線、光ファイバーケーブル、金属製水管、ガス管などとの離隔)の規定により強電流回路の電線と弱電流回路の弱電流電線を同一のボックス内に収める場合は、隔壁を施設し、C種接地工事を施すか、または、金属性の電気的遮へい層にC種接地工事を施すこと(解釈167)

3115-9 他の条の準用

3110-11(管端電線の保護)、3110-12(湿気及びじんあいの防止)、3110-13(電線の引き入れ)、3110-14(垂直配管内の電線)、3110-15(雨線外の配管)及び3110-17(建物に対する注意)の規定は、合成樹脂管配線に準用する

金属配管配線より準用

解釈158 合成受時間工事

- 合成樹脂管工事による低圧屋内配線の電線は、次の各号によること

- 絶縁電線(屋外ビニル絶縁電線をのぞく)であること

- より線又は直径3.2mm(アルミにあっては、4mm)以下の単線であること。ただし、短所は合成樹脂管に収めるものは、この限りでない

- 合成樹脂管内では、電線に接続点を設けないこと

- 合成樹脂管工事に使用する合成樹脂管及びボックスその他の付属品(管相互を接続するもの及び管端に接続するものに限り、レジューサーを除く)は次の各号に適合するものであること

- 電気用品安全法の適用を受ける合成樹脂製の電線管及びボックスその他の付属品であること。ただし、付属品のうち金属製のボックス及び第159条第4項第1号の規定に適用する粉じん防爆型フレキシブルフィッチングにあっては、この限りでない

- 端口及び内面は、電線の被覆鵜を損傷しないような滑らかなのもであること

- 管(合成樹脂製可とう管及びCD管をのぞく)の厚さは2mm以上であること。ただし、次に適合する場合はこの限りでない

- 屋内配線の使用電圧が300V以下であること

- 展開した場所又は点検できる隠ぺい場所であって、乾燥した場所に施設すること

- 接触防護措置を施すこと

- 合成樹脂管工事に使用する合成樹脂管及びボックスその他の付属品は、次の各号により施設すること

- 重量物の圧力又は著しい機械的衝撃を受けるおそれが無い様に施設すること

- 管相互及び管とボックスとは、管の差込深さを管の外径の1.2倍(接着材を使用する場合は、0.8倍)以上とし、かつ、差込み接続により堅ろうに接続すること

- 管の支持点間の距離は1.5m以下とし、かつ、その支持点は、管端、管とボックスとの接続点及び管相互の接続点のそれぞれの近くの場所に設けること

- 湿気の多い場所又は水気のある場所に施設する場合は、防湿装置を施すこと

- 合成樹脂管を金属製のボックスに接続して使用する場合又は前項第1号ただし書に規定する粉じん防爆型フレキシブルフィッチングを使用する場合は、次によること

- 低圧屋内配線の使用電圧が300V以下の場合は、ボックス又は粉じん防爆型フレキシブルフィッチングにD種接地工事を施すこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない

- 乾燥した場所に施設する場合

- 屋内配線の使用電圧が直流300V又は交流対地電圧150V以下の場合において、簡易接触防止措置(金属製のものであって、防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法をのぞく)を施すとき

- 低圧屋内配線の使用電圧が300Vを超える場合は、ボックス又は粉じん防爆型フレキシブルフィッチングにC種接地工事を施すこと。ただし、接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法をのぞく)を施す場合は、D種接地工事によることができる

- 低圧屋内配線の使用電圧が300V以下の場合は、ボックス又は粉じん防爆型フレキシブルフィッチングにD種接地工事を施すこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない

- 合成樹脂管をプルボックスに接続して使用する場合は、第2号の規定に準じて施設すること。ただし、技術上やむを得ない場合において、管及びプルボックスを乾燥した場所に置いて不燃性の造営材に堅ろうに施設する時は、この限りでない

- CD管は、次のいずれかにより施設すること

- 直接コンクリートに埋め込んで施設すること

- 専用の不燃性又は自消性のある難燃性の管又はダクトに収めて施設すること

- 合成樹脂製可とう管相互、CD管相互及び合成樹脂製可とう管とCD管とは直接接続しないこと

解釈167 「低圧配線と弱電流電線等又は管との接近又は交差」

- がいし引き工事により施設する低圧配線が、弱電流電線又は水管、ガス管、若しくはこれらに類するもの(以下この条において「水管等」という)と接近又は交差する場合は、次の各号のいずれかによること

- 低圧配線と弱電流電線等又は水管等との隔離距離は、10cm(電線が裸線である場合は、30cm)以上とすること

- 低圧配線の使用電圧が300V以下の場合において、低圧配線と弱電流電線等又は水管等との間に絶縁性の隔壁を堅ろうに取付けること

- 低圧配線の使用電圧が300V以下の場合において、低圧配線を十分な長さの難燃性及び耐水性のある堅ろうな絶縁管に収めて施設すること

- 合成樹脂管工事、金属管工事、金属可とう電線管工事、金属線ぴ工事、金属ダクト工事、バスダクト工事、ケーブル工事、フロアダクト工事、セルラダクト工事、ライティングダクト工事又は平形保護層工事により施設する低圧配線が、弱電流電線又は水管等と接近し又は交差する場合は、事項ただし、書の規程による場合を除き、低圧配線が弱電流電線又は水管等と接触しないように施設すること

- 合成樹脂管工事、金属管工事、金属可とう電線管工事、金属線ぴ工事、金属ダクト工事、バスダクト工事、フロアダクト工事又はセルラダクト工事により施設する低圧配線の電線と弱電流電線とは、同一の管、線ぴ若しくはダクト若しくはこれらのボックスその他の付属品又はプルボックスの中に施設しないこと。ただし、低圧配線をバスダクト工事以外の工事により施設する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない

- 低圧配線の電流と弱電流電線とを、次に適合するダクト、ボックス又はプルボックスの中に施設する場合、この場合において、低圧配線を合成樹脂管工事、金属管工事、金属可とう電線管工事又は金属線ぴ工事により施設するときは、電線と弱電流電線とは、別個の管又は線ぴに収めて施設すること

- 低圧配線と弱電流電線との間に堅ろうな隔壁を設けること

- 金属製部分にC種接地工事を施すこと

- 弱電流電線が、次のいずれかに該当するものである場合

- リモコンスイッチ、保護リレーその他これに類するものの制御用の弱電流電線であって、絶縁電線と同等以上の絶縁効力があり、かつ、低圧配線との識別が容易にできるもの

- C種接地工事を施した金属製の電気的遮へい層を有する通信ケーブル

- 低圧配線の電流と弱電流電線とを、次に適合するダクト、ボックス又はプルボックスの中に施設する場合、この場合において、低圧配線を合成樹脂管工事、金属管工事、金属可とう電線管工事又は金属線ぴ工事により施設するときは、電線と弱電流電線とは、別個の管又は線ぴに収めて施設すること

さいごに

電気工事を本業にされている方以外にも使用されることの多い部材だと思います。

「電気工事の素人だよ!」という方には少しでも参考になったでしょうか?

少しでも皆さんのお役に立てれば幸いです。

ご意見・ご感想はコメントよりお願いします。

バイバイまたねー✋

コメント